| パンスターズ彗星は、3月10日に太陽へ再接近。

彗星は、太陽に近づけば近づくほど、太陽から放射されている太陽風とよばれるプラズマの影響によってコア(彗星本体)から飛散する粒子が増え、太陽とは逆の方向に見事な尾を形成する。ほうき星の日本名は、その形状からついたものだ。

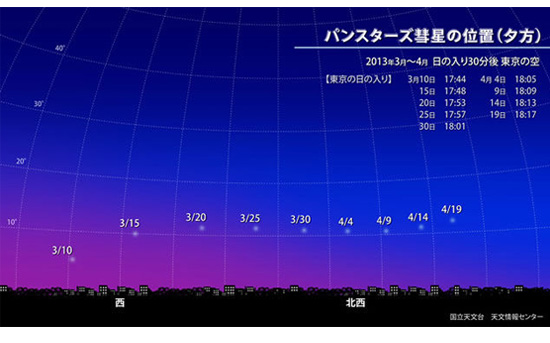

だが逆に太陽に近い分、太陽の光が邪魔をして、彗星自体がみえなくなってしまうので、日没直後の短い時間に、西側が地平線(または水平線)近くまで見渡せる場所で、根気強く探すしかない。

パンスターズ彗星の位置 ※国立天文台HPより www.nao.ac.jp

パンスターズ彗星は、これから徐々に太陽から離れていき、それに伴って尾も縮小していくので、なんとか尾のある姿を記録したいと思い、海に面した南房総へ向かった。

晴天に恵まれた南房総の富浦港

パンスターズ彗星は、2011年に発見された新しい彗星で、当初はマイナス等級まで明るくなると予測されていたが、実際は3等星程度。

まだ薄暮の残る西の低い空では、肉眼ではとうてい見つけられないが、方位や高度は予め詳細なデータが国立天文台から公開されているので、目星をつけて双眼鏡で探すこと30分。高度5度という低い位置に確認できた。

ものすごい強風のため、天体の動きを自動追尾する赤道儀の設置を諦め、車の後部座席に三脚を立て、窓を少しだけ開けての固定撮影のために限界があるが、なんとか左上に伸びる尾は撮影できた。

3月下旬からは日没後の西の低い空と、日の出前の東の低い空でも見られるようになる。

また、4月上旬にはアンドロメダ星雲(M31)の直近を通過していくので、2つの天体が一緒にファインダーにおさまる光景も見られそうだが、徐々に尾は縮小するので、尾を引いた彗星を見るなら、3月20日ぐらいまでが見ごろか。。。

(以上)

|